ひたむきに試作車を走らせ、ハンドリングを評価するテストライダーたち

彼らが首を縦に振らない限り、ヤマハのバイクが世に出ることはない

判断基準は、あくまでも人間の感性。バイク造りは、ひたすら人間の仕事だ

物事に集中し、スッキリと、クリアに楽しむには、不安要素がない方がいい。

ライディングを心から楽しめるよう、ライディングにまつわる不安要素をできるだけ取り除く。

それがヤマハの考え方だ。

乗って語って作り込む「乗り味」

決して曲げない

決して譲らない

バイクを走らせていて、飽きることなど想像がつかない。いつまでも走り続けていたい。

──きっと多くのライダーが、そう願っているはずだ。実際には「諸般の事情」あるいは「オトナの事情」により、いつまでも走り続けることは叶わないけれど……。

ひたすらバイクを走らせることが仕事であるヤマハの走行実験ライダー──いわゆるテストライダーは、私たち普通のバイク乗りからすればうらやましい限りの職業である。

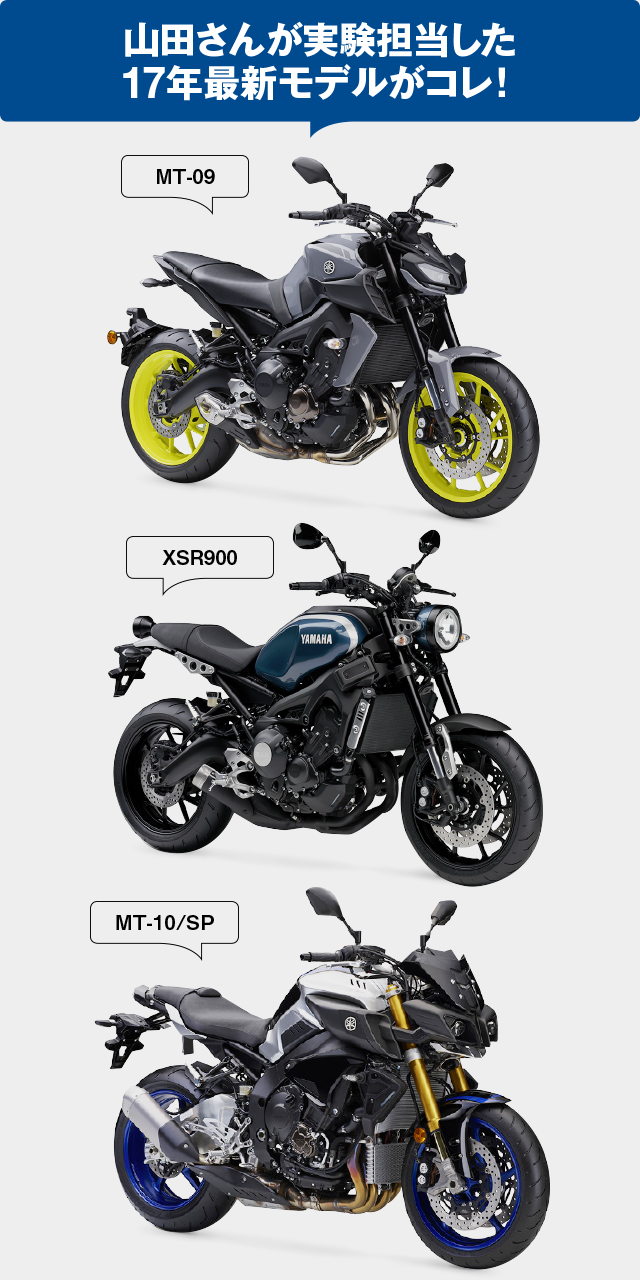

だが、新型MT-09の車体プロジェクトチーフを務めた山田心也さんは、「いやぁ、結構泥臭い仕事なんですよね」と頭を掻く。

「走行実験ライダーの仕事は、走ることだけではありませんし……」

走行実験ライダーの主な業務は、設計者が用意した試作車を走らせ、評価し、改善点を提案することだ。簡単に「走らせる」と言っても、それに付随するモロモロのほとんどを自分自身でこなす。

走り終わったらすぐにインプレッションを記録し、サスペンション調整やタイヤ交換などのメカニック業務をこなし、改善策をより明確にするための加工作業なども行い、入念な整備もする、といった具合だ。ひとりで何役もこなすと聞くと、確かに泥臭い。

もちろん、もっとも重要なのは「評価すること」だ。走行実験ライダーは、試作車に乗って感じた走行フィーリングを評価する。

- 実験ライダーは時に

一人MotoGPのような役回り - 多岐にわたるテストライダーのお仕事。メカニックとしてバイクを調整・整備し、エンジニアとして開発の方向性を定め、もちろん、走る。各作業には高いスキルが求められる。さながらMotoGPのレース環境をひとりでこなすようなものだ。

フィーリングとは言っても、評価軸は自分の好みではない。「ヤマハのバイク、かくあるべし」という確たる柱があり、モデルコンセプトにふさわしい仕上がりになっているかを確認するのだ。

評価項目は、実に膨大だ。操作系、音、振動、機能、フィーリング、その他数百にもおよぶ項目を、しらみつぶしに評価する。

どれもが品質に関わる重要事項だが、ヤマハが特に力を注ぐハンドリングに話を絞ろう。

- 過酷な戦いの舞台で

開発者もスキルアップ - ヤマハとグループ企業の社員で構成される磐田レーシングファミリーは、鈴鹿8耐にも参戦。走行実験ライダーも参加し、レースで人材育成する。

ヤマハは、バイクの楽しさを追求し続けているメーカーだ。特に走りは「ハンドリングのヤマハ」と称されるほどで、ヤマハ製バイクの長所のひとつになっている。

「ハンドリング」は、よく聞く割にちょっと分かりにくい言葉でもある。「ブレーキ操作、スロットル操作、体重移動など、ライダーがさまざまな操作をしてバイクに働きかけた時に、バイクがどのように反応するか」だと思えば、まず間違いない。

山田さんは、「理想のハンドリングは、バイクによって異なります」と言う。

「例えば新型MT-09の場合は、『週末が待ち遠しくなる通勤バイク』という開発コンセプトに基づいて、『アジャイル(軽快さ、敏捷さ)』を念頭に置いて開発しました。ストリートやワインディングを、軽やかにヒラヒラと駆け抜ける走りですね。

ただし、こういったモデルごとのハンドリングの味付けというのは、ある大前提をクリアした上での話なんですよ。

それは、『安定性と安心感』なんです。ヤマハのバイクならどのモデルにも共通している、基盤のようなものですね」

ヒラヒラとした軽快さを追求しているMT-09のハンドリングも、ベースにあるのは安定性と安心感だ、と山田さんは言うのだ。

「『安定性と安心感』がなければ、ライディングを楽しむことはできない。私たちはそう考えています」

──どのモデルにも共通する基盤。それがなければバイクを楽しめないと言うほど、重要なもの。

つまり「安定性と安心感」こそが、「ハンドリングのヤマハ」と称される最大の理由なのだ。

- 「ライバル不在」を強みに

独自路線を追求した初代MT-09 - ハンドリング開発にあたり比較対象がなかった初代MT-09。走行実験を中心に各部署が頻繁に話し合い、コンセプトに沿って開発した。

- どのモデルにも共通しどのモデルでも違うもの

- 「ハンドリングのヤマハ」と称されるからには、車種に関わらず共通する乗り味がある。

「安定性と安心感」を共通項として、各モデルにふさわしい味付けが施される。

安定性と安心感はどのヤマハ車にも共通する要素

だから走りが楽しめます

ヤマハ発動機・車両実験部

プロジェクトグループ

山田心也さん

試作車・試作品を評価する「実験」を担当。小排気量車やトリシティなどの開発に携わる。新型MT-09ではプロジェクトチーフとして車体開発を取りまとめた

乗って感じたことを設計者に伝える

濃密な会話こそが「楽しい走り」の源

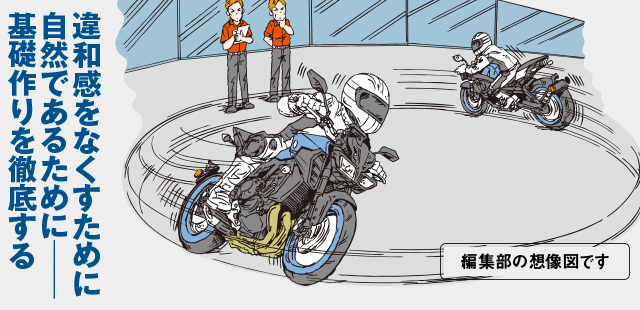

- 車両開発の登竜門!?それが“定状円旋回”

- 定常円を回り続けるテスト項目も。

ハンドルの舵角と操舵力、保舵力のバランスを適正化するためだ。

想像以上にハンドルが切れてしまう「切れ込み」などの違和感を徹底排除。

コーナーが近付いてくる。ブレーキをかける。コーナーの曲率を読みながら、バイクを倒し込む。

スッ──。

文字にすると、「スッ」。たった2文字だ。このほんのわずかな瞬間に、人はバイクとの一体感に酔いしれたり、あるいは逆に、不安感を覚えたりする。

直進、加速、減速、旋回、そして、加速。ライディングの醍醐味は、ダイナミックに連続するこれらの運動を、ライダーが思い通りにコントロールすることだ。

連続するそれぞれの動きには、少しでも違和感があってはいけない。すべての動きがスムーズに連続すれば、より楽しくライディングできるようになるのだ。

このあたりが、先に山田さんが語ってくれた「安定性と安心感」の内訳のようだ。

- 実験ライダーに求められるのは

ライテク+伝える能力 - あらゆる状況を想定しながら走行するだけに、人並み以上のライディングスキルを有するテストライダー。でも最終的にはユーザー目線に立ち、設計者に分かる言葉でフィーリングを伝える能力が重要。

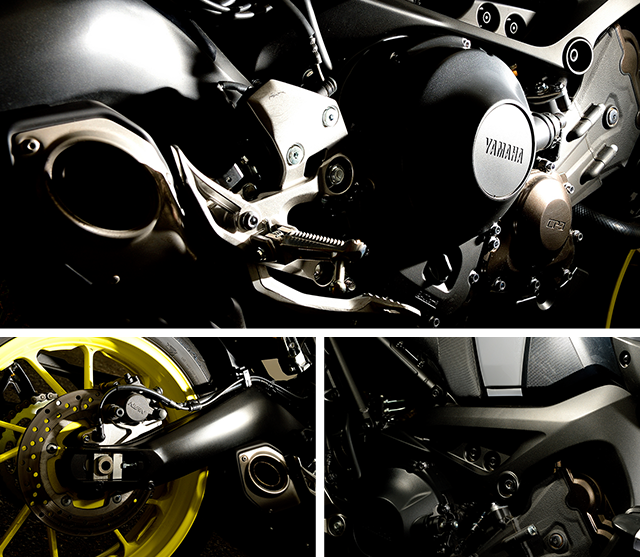

- 走りに直接関わるフレーム、スイングアーム、サスなどはテストライダーの評価が仕上がりに大きく影響する。設計者のアイデアとテストライダーからの提案を合わせ込み、よりよいモノ造りをめざす。

安定性とは何か。山田さんはこう説明する。

「MT-09の場合、『安定性』とは言っても、バイクの性格上『どっしりとした落ち着き』ではありません。ライダーの操作に対する反応が、重すぎず、軽すぎないこと。それが安定性です。重すぎると扱いにくくなるし、軽すぎては不安定になる。ちょうどいいバランスを追求しています」

安心感に関しては、「これは私の思うところですが……」と前置きした上で、「倒し込みの際のリニアな過渡特性と、前輪の接地感がライダーに安心をもたらすのだと思っています」と言った。

さて、いよいよ話はムズカシイ雰囲気になってきた。「倒し込みの際のリニアな過渡特性」、そして「前輪の接地感」とは、いったい何だろう……?

「倒し込みの際のリニアな過渡特性」。これは「スッ」の2文字に尽きる。

「コーナリングを始めて、ある段階から急激にバイクが倒れ込んだり、逆にイメージ通りに倒れ込まなかったりすると、ライダーは不自然さを感じてしまいます。そういう不自然さをなくすことが非常に重要」と山田さん。

「リニア」とは「直線状の」という意味で、「過渡」とは移り変わりのこと。「倒し込みの際のリニアな過渡特性」とは、バンク角がスムーズにスーッと直線状に深まる特性のことだ。

「前輪の接地感」も突き詰めるとムズカシイが、「前輪に荷重がかかっているかどうか」だと山田さんは説明する。接地感なしでは、ライダーは怖くて楽しめないそうだ。

- 週末が待ち遠しく

通勤も楽しめるMT-09 - アグレッシブで刺激的だった初代の魅力に加え、より幅広い用途に応える懐の深さも備えた新型。日常的な街乗りやワインディングでのスポーツ走行など、さまざまな場面で楽しめる。

さて、ここまでの話、ご理解いただけただろうか?実は山田さんのお話は非常に詳細だったが、相当に省かせていただいた。ハンドリングについて文章で表現するのは非常に難しく、とてもではないが紙幅が足りないのだ。

それにしても、山田さんは本当に多くのことを、理解しやすく、そして滑らかに語ってくださった。語ることは、彼にとって重要な仕事の一部なのだ。

- 自由度が高いMT-09。「お客さまには好きなように走りを楽しんでいただきたい」と山田さん。誰がどう走っても楽しめるようハンドリングを作り込んでいる。

バイクにひたすら乗ることは、(時間的経済的制約をクリアすれば)誰にでもできる。しかし、乗って感じたことを設計者に分かる言葉にするのは、やはり難しい。「走らせるだけじゃない、結構泥臭い仕事」という冒頭の山田さんの言葉には、「語る」ということも含まれている。

特にヤマハには「乗る人」の感性を重視する、という歴史がある。開発効率を高めるために、定量化やシミュレーションを進めてはいるが、やっぱり最後は人が乗り、人が語る言葉を大切にしている。バイクはそれほどまでに繊細な乗り物だということを、ヤマハは深く認識している。

「たっぷりコミュニケーションを取りますが、こちらが感じている問題点がうまく伝わらない時は、設計者に乗ってもらうこともあります」と、山田さん。

バイクとは、つくづく「乗ってナンボ」の乗り物だということがよく分かる。

「もう、ホントにしつこく開発しますよ」と山田さんは笑う。

「これでもか、というぐらい細かいシーンを想定して、ハンドリングを作り込んでいくんです。

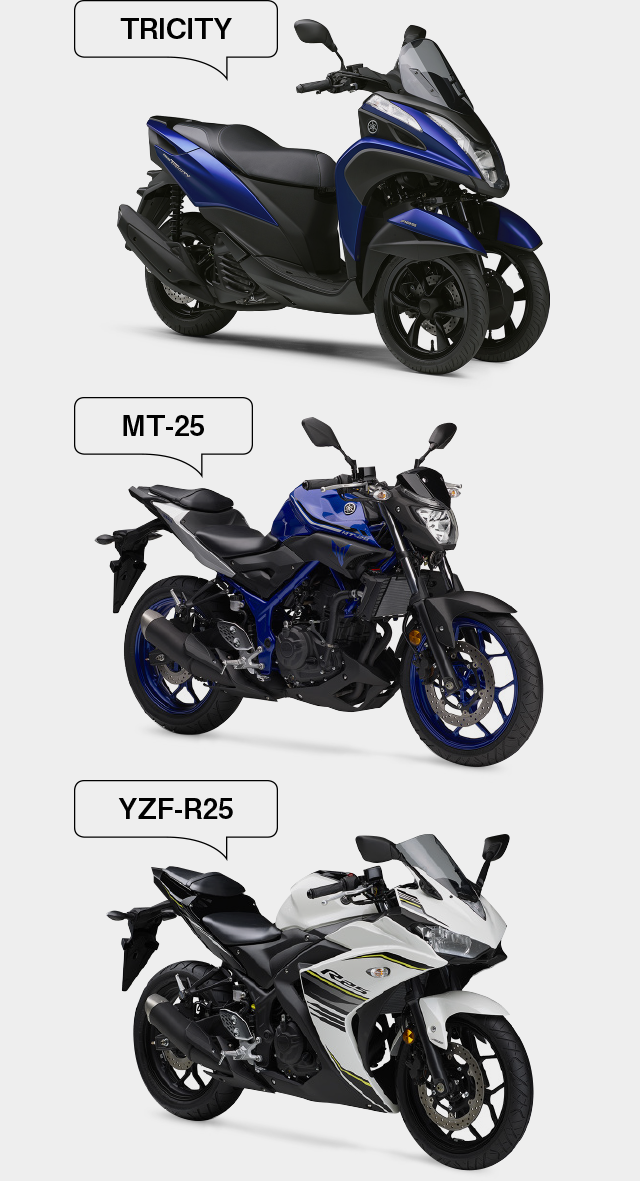

この姿勢は小排気量モデルでも変わりません。味付けに違いはあっても、基本的な考え方や手法はまったく同じです」

車種を問わず、曲げることのないポリシー。ライディングの楽しさを実現するために、「安定性と安心感」は決して譲らない──。

「スッ」とバイクを倒し込む。違和感がないその瞬間に、ヤマハの開発者たちの熱き誇りがほとばしっているのだ。

- 実験ライダーの評価は

ハンドリング以外にも - 走行実験ライダーの仕事は各車体パーツの機能性や信頼性などを評価するのも重要な役割。MT-09に追加されたトラコン、LEDヘッドライト、マッドガードなども評価対象だ。

- 大型でも軽二輪でも開発フローは変わらない

- 豊富なラインナップを有するヤマハだが、モデルに関わらずハンドリングの開発フローはほぼ同一。

安心して楽しめるハンドリングはどのモデルにも共通している。