なるほど!世界のバイク人「レースシーズン開幕 デイトナウィーク」

制約の少ない自由なロードレースコンストラクターの創意工夫で個性的なマシンが世界中から集いコンマ1秒を争う戦いに熱狂した

※BikeJIN vol.266 2025年4月号参照

人とは違うもので勝つプライドをかけた戦い

毎年、2月末の今ごろになると、なんとなくそわそわした気分になる。いや、正確にはそわそわではなく、下腹のどこかで蝶が羽ばたいているような、ほのかな期待感もある落ち着かない感覚だ。その理由は分かっている。過去の習慣から来るものだ。1980年代の後半から1990年代の前半にかけて、私は3月のはじめにアメリカのフロリダに行っていた。バイクでフロリダと言えばもちろんデイトナだ。1937年にまで歴史を遡れるデイトナ200マイルレースがメインイベントのバイクウイークのことは、これまで多くのバイクメディアで取り上げられているので、読者も聞いたことがあるだろう。

デイトナビーチに初めて行ったのは1986年だった。だが、私の目的は伝統的な200マイルレースではなく、BOTT/バトル・オブ・ザ・ツインズを見ることだった。1981年にアメリカで始まったこのレースは、エンジンが4ストローク2気筒の500cc以上であること以外には制限のない、自由なフォーミュラのレースだった。

BOTTの魅力はたくさんあった。まず、エンジンがバラエティに富んでいた。イタリア製、イギリス製、ドイツ製、日本製、アメリカ製の並列2気筒、フラットツイン、45度から90度にいたるまでVツイン。空冷や水冷。OHV、OHC、DOHC、デスモドロミックのシリンダーヘッドがあった。そして、それらのエンジンのメーカーの数は14以上にも上り、ひとつの国の少数のメーカーのマシンしか見られない、当時の他のレースクラスとは対照的だった。

次に、マシンに関する規則が単純だったので、速いバイクを作ることに関してアイディアを持っている多くのチューナーが参加した。彼らの技術的な創意と工夫を凝らしたマシンはどれも本当に唯一無二で、グリッドに並んでいるマシンでほかと同じものはひとつとしてなかった。その一方で、ファクトリーが真剣に開発したマシンや、背後にファクトリーの影が見えるマシンもあった。

そして、注目に値するマシンがあった。アメリカのレースには欠かせないハーレーのXRは、初期のBOTTの花形だった。パンタをベースにした水冷ドゥカティ8バルブのプロトタイプと851のプロトタイプは、ボローニャのファクトリーの真剣さを表していた。ホンダのダートトラックレーサーRS750Dのエンジンを、独自のフレームに載せたコモンウェルスホンダは、フィニッシュラインが200ヤード手前にあったら、ドゥカティ851を破って優勝したかもしれなかった。1970年代にコスワースが開発したノートン・チャレンジがベースのクォンテル・コスワースは、3年目の挑戦で優勝した。ドクター・ジョンのモト・グッツィは、グッツィってこんなに速かったのかと人々を驚かせた。

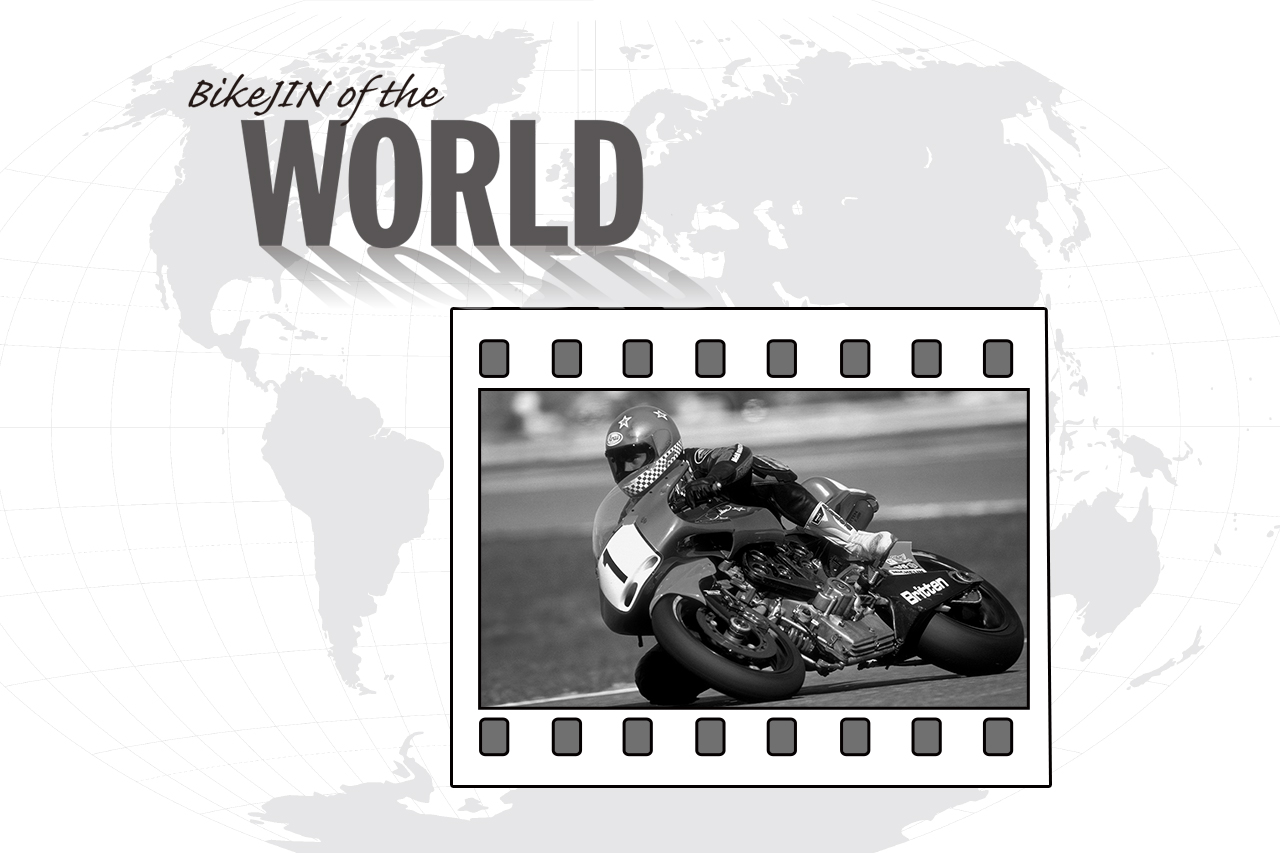

そして、これらのユニークなマシンの中にあって、独創性と競争力の頂点に立ったのがニュージーランドのブリッテンだった。難読症のアマチュアエンジニアが、エンジンのキャスティングにいたるまで文字通り一人で作り上げたマシンは、いかなる基準から見ても革新的で、アメリカとヨーロッパのBOTTタイトルをことごとく手中にした。英語の慣用表現であるKiwi can fly(キウィも空を飛べる)を本当の意味で体現したこのマシン以上にユニークなレーサーは、その後、メジャーメーカーを含む世界のどこからも生まれていない。

BOTTは世界中に広まった。ヨーロッパではすぐに盛んになり、ニュージーランドで生まれたBEARSクラス(日本製以外のバイクのレース)ともよくなじんだ。日本でもたくさんの興味深いマシンが作られ、そのうちの何台かはアメリカやヨーロッパでもレースをして注目を集めた。

私にとってBOTTがもっとも魅力的だった時代は、最初はデイトナに、その後はヨーロッパのサーキットに通った、80年代の終盤から90年代の半ばだった。そのころにスターだったマシンに注がれた無数の創意と工夫は、今でも色あせていない。2000年代になってもそういうレーサーは作られたが、しかしあの当時のあふれ出るような勢いはなかった。いわゆる「吊るし」のマシンでレースをすることが普通の現在では、その勢いを想像するのは難しいだろう。

もちろん、私たちが愛するスポーツ全体のパースペクティブから見れば、BOTTは当時でもレースの主流からは離れていた。しかしBOTTには、GPのような選手権レースにはない味方がついていた。それを文字にするのは難しいが、人々の心の中にある判官贔屓や負け犬を応援する気持ちだったと言ったら、観念的に過ぎるだろうか。

BOTTは今でも世界の各地で行われている。だが結局のところ、私の季節的な感傷のもとになっているのは、かつてのBOTTで当たり前のように見られた人々の創意と工夫の記憶だろう。それは郷愁ではなく、レースとは本来そういうものだったという証言だ。現代のレースにそれが感じられないとは言わないが、少なくとも今のレースの興奮にそれは含まれていない。

ひとつだけ郷愁があるとすれば、それは音だ。轟音とともにウェイブスタートしたレースが中盤になって拡散してくると、目の前を通過する1台1台の音がそれぞれみんな違っているのを楽しめた。冬のないフロリダの開放的な青空に吸い込まれるその音を聞きながら、ふと、春の訪れとはこういうものかと、理屈ではなく思ったりしたものである。