【お手入れガイド】~工具編③~「工具の使い方をマスターしよう その2」

愛車と長く付き合っていくために日々のお手入れは不可欠

自分で行えばさらにバイクへの愛着も湧くというもの

このページではバイクの知識に自信がなくても

カンタンにできるお手入れノウハウを分かりやすくご紹介

さぁアナタもメンテナンスライフを充実させよう!

拡張性に優れ作業が早いラチェットレンチ

今回は、前々回で紹介した手に入れておきたい工具のひとつ、ソケットレンチの使い方。

ソケットレンチは、ボルト類に合わせたサイズ差し替え式の「ソケット」と、柄の部分の「ハンドル」を組み合わせて使用する工具で、拡張性の高さがポイント。その中で、ハンドルに早回し機構を内蔵するラチェットレンチをフィーチャーする。

ラチェットレンチは、ソケットと連結するヘッド部分にワンウェイギアを備え、工具をいちいちボルトから離さずに早回しが可能。ワンウェイギアのクラッチ機構は右回転/左回転の切り替え式であることが普通なので、締める方向にも緩める方向にも使用することができる。

注意点は、ギア機構を壊さないために、あまり大きな力をかけないこと。固着したボルト・ナットは、一般的なスパナ・レンチで緩めてから、ラチェットで早回しするといい。

ラチェットレンチの基本フォーム

ラチェットレンチを使用するときも、基本的な使い方は一般的なレンチ・スパナと変わらない。ボルトと工具の回転軸を同一線上に保つように心がけて、ハンドル部分は回転軸に対して直角に保持する。そうすれば、もっとも効率良く力をかけることができる。注意が必要なのは、過大な力をかけないこと。ハンドルをパイプに差し込むなどして延長すると、力はかけやすいがラチェット機構を壊すことがある。ちゃんと設計された工具は、対応するボルト・ナット、そして工具自体の強度まで考えられて作られているのだ

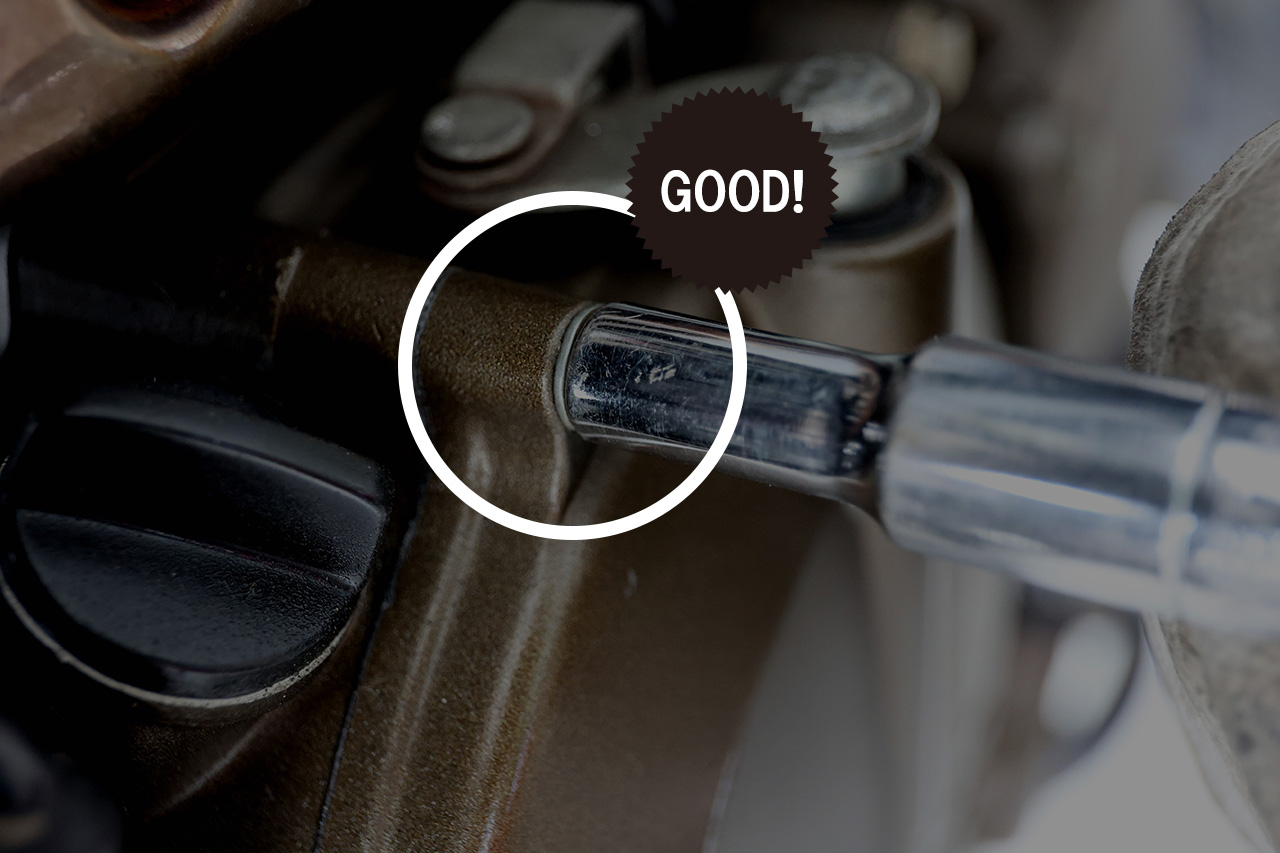

ソケットは真っ直ぐ奥まで差し込むのが鉄則

ソケットは、ボルト・ナットに対して真っ直ぐ奥まで差し込んで使用する。そう使うことで、互いが接触する面積を最大化できるので、効率良く力が伝わる。差込み量が浅かったり斜めだったりすると、力が伝わりにくいだけでなく、かけた力がわずかな接触面に集中し、ボルト・ナットやソケットを壊すことがある

組み合わせで無限の可能性

ハンドルとソケット、その間に組み込むパーツの組み合わせで、様々な使い方ができるのがソケットレンチの大きなメリット。右の作業例は、マフラーのフランジボルトの着脱を行っているところだが、一般的なスパナ・レンチはフレームやマフラーと干渉して作業しにくい。ここでは、ヘッドに首振り機構を持つスイベルラチェットレンチに、接続部に首振り機能を持つ延長バー、関節を備え斜めでも回転できるユニバーサルジョイントを組み合わせ、干渉を避けている

本来なら使いたいトルクレンチ

すべてのボルトには、実は適正な締め付けトルクが設定されている。ボルトが捻じ切れた場合、適正トルクを超えた力をかけたことになる。一部の特殊な車両を除き、バイクにはサービスマニュアルと呼ばれる整備指示書が用意され、締め付けトルクも記載されている。本来なら、トルクレンチという締め付けトルクを管理できる工具を使用するべきだ。ただ、使い方が難しい工具でもあるので、整備スキルが上がってから導入を考えよう

ワンポイントアイテム

メンテナンスに欠かせない常備しておきたいケミカル

工具と同様に、ケミカル類も揃えておきたい。整備中に多用するのが、まず浸透潤滑剤。代表的な使い方は、固着したボルト・ナットに吹きかけ、緩みやすくすること。使われている成分によっては、樹脂部品を傷めるものもあるので、使用する場所には注意すること。部品に付着した油汚れを落とす時に便利な、パーツクリーナーのスプレーも常備したい