新たなる845cc並列3気筒エンジンが登場したのは、14年のことだった

リーマンショックの影響で沈み切っていた国内外の二輪市場に

それは一筋の光明を差し込ませ、ヤマハを好況へと導く力にもなった

「自分たちの造りたいモノを造る」という明快さが、闇を切り裂いたのだった

刺激的で、なおかつ扱いやすい

電子制御がその両立を実現させた

3つのシリンダーが直線状に並ぶ並列3気筒エンジンを手がけるのは、

ヤマハにとって76年のGX750以来約40年ぶり。

単に「真新しい気筒配列」を実現させるだけではなく、

3気筒エンジンならではの特性を生かしつつ

ヤマハらしいエキサイトメントと扱いやすさが織り込まれた。

ヤマハ電子制御スロットルや制御マップを切り換えられるD-MODEが搭載された

刺激的な3気筒エンジン

同じ目的を持った

モノ造りの情熱が

幾重にも重なりあった

危機に直面した時、どのように振る舞うか。逃避。突撃。無視。迂回。直進……。無限にある選択肢の中から、どの道を選ぶか。

ヤマハは、攻めた。

08年に発生した世界的金融危機・リーマンショックは、ヤマハの経営に大打撃を与えた。ヤマハに限ったことではない。国の内外やジャンルを問わず、二輪市場自体が劇的に縮小してしまっていたのである。

MT-09の開発が本格的にスタートした11年頃は、リーマンショックの影響がまだ色濃く残っていた。苦境に耐え忍びながら、というタイミングで企画されたMT-09には、突破口としての役割が期待されていた。

開発メンバーたちは「今、我々が作るべきビッグバイクは何か」という議論を繰り返したが、特別な重荷を抱えたり、悲壮感をたたえていたわけではなかった。

ある意味ではいつも通り淡々とやるべきことに向き合っていたが、そこにはやはり「やってやるぞ」という熱がこもっていた。

- その名もヤマハ「発動機」

エンジンの開発実績は多彩だ - バイク乗りにとっては「バイクのヤマハ」だが、製品ラインナップは実に豊富。よく知られている船外機やマリンジェット、自動車用エンジンまで幅広く製造している。どのジャンルでも軽量コンパクトを目指すのは、バイクで培われた開発姿勢から。エンジン単体ではなく車体全体のパッケージを考え抜くのだ

そもそも、ターゲットユーザーからして攻めていた。「エントリーユーザーというより、もう少しコアなマニア層を狙いました」と、プロジェクトリーダーを務めた山本佳明さんは振り返る。

具体的なコンセプトとしては、「スーパーモタードとネイキッドとの融合」が掲げられた。

繰り返しになるが、ヤマハの経営は良いとは言えない状況だった。MT-09は、困難な状況から脱却するための先鋒という位置づけである。

それなのに、数が見込める万人受けモデルではなく、「コアなマニア層を狙い」、しかも「オンロードスポーツバイクとの融合体を作ろう」というのだ。これを攻めと言わずに何と言おうか……。

- スーパーモタード+ネイキッドの融合

新しいコンセプトとイキのいい走りで人気爆発! - 14年に発売されたMT-09は、並列3気筒エンジンと「スーパーモタード+ネイキッド」という新しいコンセプトでビッグバイク市場を刺激。登場年に国内販売台数首位の座に就くと、以後もベストセラーモデルとして高い人気を誇っている

そして、搭載するエンジンである。これがまた、攻めていた。

エンジン設計プロジェクトチーフ、吉田康隆さんの前には幅広い選択肢があった。MT-09はブランニューモデルだったから、商品コンセプトさえ満たせばどんなエンジンでも採用の余地があったのだ。

あらゆる可能性を検討したうえで、「今までにないモノを世に出そう」と、選ばれたのは並列3気筒エンジンだった。

ヤマハにとっては76年にリリースされたGX750以来となる気筒配列のエンジンだ。新たに、しかも小さくない設備投資が必要だったが、試作段階で上層部の方々も試乗してゴーサインが出された。

同一のエンジン、車体で多モデル展開するプラットフォーム戦略が考慮されていたことが、開発コスト面で有利に働いたのも確かだ。

だがそれ以上に、「3気筒ならではのエモーショナルな走りを、役員を含めてみんなが面白がってくれましたね」と吉田さん。

そしてヤマハには、さまざまな気筒配列のエンジンに対する技術的なリソースがたっぷりとあった。

ヤマハはバイクのみならず、スノーモビル、船外機、マリンジェット、産業用無人ヘリコプター、そして自動車などに搭載するさまざまなエンジンを作っている。そもそも、社名からしてヤマハ「発動機」なのだ。

並列3気筒エンジンもバイク用としては久々だが、現行スノーモビルに採用されている。社内的には特別なことではなかった。

何よりも、コンセプトに合致していたことが大きかった。

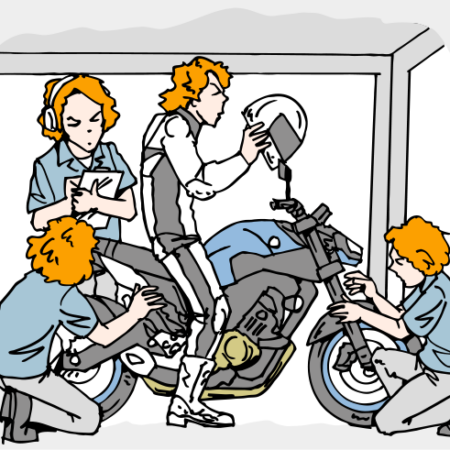

- 自分たちが面白がらずに

面白いエンジンは作れない - 「自分たちにしか作れない、今までにないバイクを」。エンジン開発スタッフたちはチームワークを発揮しながら並列3気筒エンジンに取り組んだ。設計、実験とそれぞれに役割は違えど、「エンジンが醸し出す面白さって何だろう?」という問いの答えに向かってまっしぐらだった

「フルバンクでコーナリングするというよりは、ストリートでも走りを楽しめる軽快さを目指しました。コーナリング中に何かあった時でもヒラッとかわせような自在感を持たせたかったんです」と山本さん。まさにモタードライク。その実現には、4気筒よりコンパクトで、2気筒よりもパンチがある並列3気筒が最適だった。

「低回転域では2気筒のような野太い鼓動感が、高回転域では4気筒のような胸のすく加速感が得られる。2気筒と4気筒の『いいとこどり』ができるのが3気筒エンジンのよさなんです」と吉田さん。

難しい状況下とはいえ、好条件が揃った。だからといって開発がすんなりと進んだわけではない。並列3気筒は、ヤマハだけのオリジナル型式というわけではないのだ。「ヤマハらしさ」を織り込むための奮闘が始まった。

ヤマハ発動機SP開発部

SP設計グループプロジェクトリーダー

山本佳明さん

94年入社。大型スクーターの車体設計などを担当。初代MT-09のプロジェクトリーダーを務める。以降、バリエーションモデルを含めたMT-09/07シリーズのPL

ヤマハ発動機

車両実験部

プロジェクトグループ

走行ライダー

佐々木光さん

97年入社。大型スクーターから大型クルーザーまで、ビッグバイク全般の走行実験を担当しているテストライダー

「安心できるからこそエンジンが楽しめる」

走行実験の佐々木さんは、テストライダーとして「より多くのライダーが扱えるエンジンかどうか」に留意しながら開発を進めた。「並列3気筒エンジンのエキサイティングな素性を楽しんでもらうためにも、安心感の作り込みは欠かせませんでした」

ヤマハ発動機

第3パワートレイン開発部

サウンド技術グループ

グループチーフ

濱田大資さん

06年入社。FZ1/FZ8など大型スポーツモデルの騒音規制対策を受け持つ。MT-09からは1歩踏み込んで魅力的なエンジンサウンドの演出に取り組んでいる

「サウンドの演出でより面白く!」

吸気ダクト位置の調整や、マフラーに特別な穴を設けるなどして、MT-09はサウンドチューニングが施されている。「エンジンのノリの良さを楽しんでいただく狙いです」

「何も言い訳にはしないやるべき事すべてを全力でやり抜く」

不況。そして、読めない市場。エンジン開発の足を止める要素はいくらでもあった。しかしヤマハは、「自分たちらしいエンジン作り」を貫いた。それが苦境を突破する近道だと知っているのだ

ヤマハ発動機

第2パワートレイン開発部

MC設計グループ

主査

吉田康隆さん

01年入社。YZF-R1/R6やFZ1/8など大型スポーツモデルのエンジン部品設計を担当。MT-09で初めてプロジェクトチーフに

ヤマハ発動機

第2パワートレイン開発部

MC実験グループ

グループリーダー

河瀬全人さん

92年入社。94年からエンジン実験。06年にFI化されたXJR1300ではプロジェクトチーフに。FZシリーズも担当した

ヤマハ発動機

燃焼システム開発部

燃焼実験グループ

グループチーフ

小出充敏さん

82年の入社以降、97年までエンジン実験。以降はエンジンのFI適合(規制対応やドライバビリティの作り込み)を担当

「開発が始まってしまえばエンジニア達に迷いはなかった」

「このモデルにふさわしいエンジンは何か」。担当する業務内容にこだわることなく、エンジン開発者たちは当初、闊達な議論を繰り返した。V型、並列、2気筒、4気筒などあらゆる可能性が探られ、並列3気筒に決まってからはすぐに意思統一し、グループ内で同じベクトルを向いていたと言う

「何も言い訳にはしない

やるべき事すべてを

全力でやり抜く」

ヤマハらしさとは何か。

明文化されているわけではないが、開発者たちの血肉となって受け継がれてきたものがある。

「つまらないモノは作りたくない」

「どうせなら面白いモノを」

「徹底的にこだわり抜こう」

あえて言葉にしないまでも、開発者たちの間にはそういう共通認識があった。

不況下でも、それは微塵も揺らぐことはなかった。もともとが軽量コンパクトに設計しやすい並列3気筒エンジンではあったが、さらにギリギリまで突き詰めた。

「軽量コンパクト」とひとくちに言っても、実現は容易ではない。素材や製法のすべてを見直しながらの、攻めた設計が必要だった。

当然、コストもかかってくるけれど、上層部からの「待った」はかからなかった。むしろ「もっとやれ」「どんどん行け」とけしらけられるほど。抑えるどころか、「当初の狙いより車両重量を20kg軽くせよ」という指令まで飛んできた。重量物であるエンジンが軽量界に果たす役割は大きい。つまりは「やれるだけのことをやりなさいね」ということだ。

「あとあとになって微調整するようなやり方はウチらしくないよねって話になったんですよね」と山本さんは笑う。

- 手を抜かず作り込んだから

新しいモビリティにも対応できる - ヤマハが提唱する前2輪・後1輪のLMW。そのスポーツモデルとして大注目を集めているナイケンは、MT-09ベースの並列3気筒エンジンを採用。未体験のエキサイティングな走りを具現化する

「多モデルのプラットフォーム展開も当然視野に入れていましたが、だからといって汎用性のために妥協するつもりはありませんでした。

むしろ逆です。徹底的に追求した『コレだ!』というエンジンを作っておけば、後々のプラットフォーム展開もやりやすいんじゃないかと考えたんです」

まったくのブランニューエンジンだ。満たさなければならない要件は山のようにあった。前向きになっているとはいえ、エンジン設計の取りまとめ役だった吉田さんは「時期が時期でしたから、『絶対に失敗できないな』とブルーでしたよ」と苦笑いする。

「でも、開発スタッフたちは『これはイケる』という確信を持っていましたね」

性能を作り込むエンジン実験の河瀬全人さんが「白旗を揚げるのが嫌いな連中ばっかりなんですよ」と笑うように、困難であればあるほど開発者たちにはたぎるものがあった。

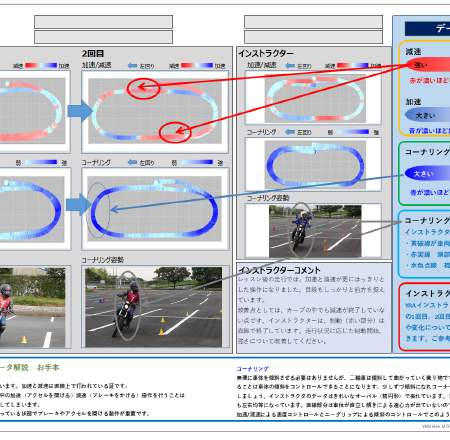

ただし、彼らはただ単に技術者としての欲求に従って並列3気筒エンジンを開発したわけではない。常に走行実験ーーテスト走行の担当部署ーーとディスカッションし、その意見を重視した。

- プラットフォーム戦略から生まれた個性溢れるラインナップ

- 当初から同一のエンジンやフレームで多モデル展開するプラットフォーム戦略に基づいて開発されたMT-09。ことエンジンに関しては、汎用性にこだりすぎることなく、並列3気筒のベストを狙っている

「テストライダーとはかなり綿密にやりとりしました。彼らからの『こう走らせたい』という意見が、ドライバビリティを作り込むうえでのベースになるんです」と言うのは、FIや性能の作り込みを行った小出充敏さんだ。

「そういった取り組み方自体は、何気筒だろうが変わりありません。設計、性能を作り込む実験、そして走りを確認する走行実験は、いつも三位一体なんです」

MT-09の走行実験を担当した佐々木光さんは、並列3気筒エンジンを走らせながら「これはエキサイティングだな! この軽さは武器になるぞ」と目を輝かせていた。

ただ、佐々木さんが注視していたのはアグレッシブさだけではなかった。走行実験は、ヤマハの中でも「最後の関所」と称されることがある。ユーザーとメーカーの間に立ち、「実際にユーザーがどう走るか」も想定しながらテストを繰り返すのだ。

ユーザーのスキルは幅広い。誰もが楽しめるエンジンであるために重要なのは、まずは安心感だ。「確かに並列3気筒エンジンには今までにない刺激がありました。でも、危なっかしいこととエキサイトメントはまったく別。安心できるからこそ、ライダーはスロットルを開けてエンジンキャラクターを味わえるんです」

さらに楽しさの質を高めるために、MT‐ 09 ではサウンドチューニングも重視した。

濱田大資さんが所属するサウンド技術グループは、従来、騒音や不快な振動などネガティブファクターの低減を行っていた。

しかしMT-09の並列3気筒エンジンでは、「いい音、3気筒らしいエモーショナルなサウンドを演出しました」と濱田さん。吸気系、排気系、そして振動などすべてを見直し、乾いたパンチのあるサウンドを作り込んでいった。

要所要所で、時には大きな見直しも受けた。「もっと車体をスリムにしたい」という要請から、エンジン形状そのものから作り直すという事態もあった。「まったく別のエンジンが現れた時はビックリしましたよ」とエンジン実験担当の河瀬さんは笑う。

設計を取りまとめた吉田さんは、「ひとくちに『エンジン』と言いますが、エンジン単体の性能だけを追い求めても仕方がない。バイクの場合は外観品質や走りの質、すべてに関わってくるんです」。

エンジンはエンジン、車体は車体、デザインはデザインなどといったセクショナリズムはなかった。部署の垣根を超え、開発スタッフたちは一丸となって、そして自らも楽しみながら、並列3気筒エンジンをかたちにしていった。

どのセクションも渾然一体となり、同じ方向を見据えながらガッとモノ造りにあたる。経営効率だけを考えるのではなく、開発者たち自らが「これいいね!」と思えるようなモノ造り。その方法論こそが、「ヤマハらしさ」なのだ。

- 商品コンセプトに合わせて

そのつど最適なエンジンを - MT-09には同じプラットフォーム戦略を採る弟分、MT-07がある。こちらは688㏄並列2気筒を搭載。軽量コンパクトの追求は共通し、人的交流も活発だが、商品コンセプトやターゲットユーザーに応じてエンジン特性は独自のもの。開発のあり方はあくまでも柔軟だ

こうして完成したMT-09は、「今までにないモデル。受け入れられるかどうかの領域に攻め込んでいた」というプロジェクトリーダーの山本さんの心配をよそに、ベストセラーモデルとなった。そして、ヤマハの経営的難局からの脱却にも大いに貢献したのである。

彼らには、それにも増して喜ばしいことがあった。「社員の駐輪場に、MT-09がたくさん止まってるんですよ。あれはうれしいですよね」