モノに表情を与え、見る者の心を揺さぶる。それがデザインの役割だ

プロダクトデザインの場合は、必ず製造者の意図が込められている

ヤマハの場合、それはいったい何なのか──

東京モーターショーに出展されたNIKENに、答えを探る

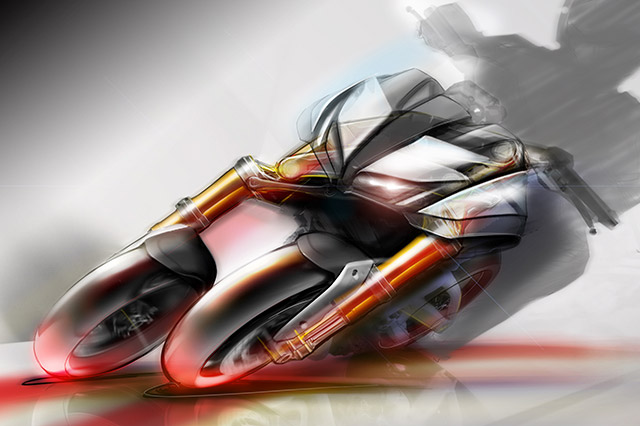

試行錯誤を経て辿り着いた、最終形にほど近い段階のラフスケッチ。

乗り物としての根本を成す骨格に、タンクや外装パーツを肉付けしていく。

見る者に、どのように作動するのか直感的に伝わるような仕上げだ。

デザインが、メカニズムに生命の躍動を吹き込んでいく

機能を素直に美しく表現する

お互いを尊重しつつ

決して妥協しない

設計者とデザイナー

ハッと目につく。オッと興味がそそられる。見たことがないという新規性。他にないという独自性。そして、心を揺さぶる独創性……。それらが絶妙なバランスで混ぜ合わせられ、見る者に刺激と驚きを突き刺してくる。

第45回東京モーターショーのヤマハブースに展示されていたNIKEN(ナイケン)は、フロント2輪、リヤ1輪。トリシティ以降ヤマハが推進している新しいカテゴリー、LMW(リーニング・マルチ・ホイール)の最新スポーツモデルである。

異形ーーであってもおかしくない車体パッケージだ。計4本のフロントフォークは、通常のモーターサイクルとは一線を画している。フロント周りの迫力は圧巻としか言いようがない。

けれど、徐々に目が慣れると、決してどぎついだけの乗り物ではないことが分かってくる。バイク乗りなら自然と「乗ってみたい」と思うような、いわゆる「バイクらしさ」がある。そして、ヤマハブースにあって違和感なく溶け込む「ヤマハらしさ」も。

- バイク譲りのダイナミックな軽快感と

クルマのような安定感の絶妙なバランス - 東京モーターショーに出展され、直後のEICMAで18年の市販が正式発表されたNIKEN(ナイケン)。前2輪、後ろ1輪のLMW(リーニング・マルチ・ホイール)で、847㏄の並列3気筒エンジンを搭載する。新機構により自然な操舵感だという

異形のNIKENがヤマハブースに溶け込んでいるのは、「ヤマハらしいデザイン」を備えているからだ。まったく新しい乗り物でありながら、見た目にしっかりと継承されているヤマハらしさ。その内訳を探る前に、そもそもヤマハがデザインにいかに力を注いでいるかを確認しておきたい。

ヤマハ・スポーツバイクのデザインの多くは、歴代、外部会社である「GKダイナミックス」が手がけている。ヤマハ第1号車のYA‐1からしてGKダイナミックス(当時はGKデザイングループ)の手によるものだから筋金入りだ。

人はまず見た目、すなわちデザインで製品の良し悪し、あるいは好き嫌いを判断する。その判断は瞬間的に下され、感覚的なものだけに非常に強固だ。

モノ作りにおいてそれだけ重要な要素であるデザインを、外部会社と連携しながら創り上げていくのは、世界的にみても非常に希なスタイルだ。

ヤマハは、言うまでもなくバイク作りのプロフェッショナルである。どうすれば良い製品が作れるか、設計の立場から考え抜く。一方のGKダイナミックスは、デザインのプロ集団だ。デザインの観点から優れたモノ造りを考え抜く設計者と、デザイナー。両者の眼差しは基本的に同じベクトルを向きながらも、ぶつかり合うことがしばしばある。

「ココをこうすればカッコいいけど、それではうまく機能しない」。逆に、「ココをこうすれば機能性が高まるけど、それではカッコよくない」といった具合だ。

その時、同じ組織内に設計者とデザイナーがいると、お互いにお互いの事情を汲み取りすぎて、結果的に妥協という形に落ち着く可能性が高まってしまう。

もし設計者とデザイナーの間にほどよい距離感と緊張感が保てれば、お互いに妥協することなく、設計とデザイン双方の質を高め続けられるのではないかーー。

ヤマハが創業以来長きにわたって外部会社であるGKダイナミックスとのコラボレーションを続けているのは、そんな理由からだ。

手間はかかる。まったくのニューモデル、しかもLMWという極めて新規性が高い機構を有するNIKENの場合は、「そもそもLMWとは何か」という根本から、設計者とデザイナー、そして両者を取り持つ部署であるデザイン本部ががっぷりと組んで議論し、認識を共有する必要があった。

いろいろな乗り物のいろいろな楽しさを追求

ヤマハ発動機

LMW開発部

LMW設計グループ

平川伸彦さん

車体設計者として7年ほどTMAXの開発に携わった後、他部署も経てNIKENの担当に。「NIKENは乗り物の楽しさを押し広げてくれますよ!」

幅広いカテゴリーのデザイン経験をNIKENに生かしています

GKダイナミックス

動態デザイン部

サブリーダー

木下省吾さん

四輪のRVやATV、二輪ではFZ1やアセアン諸国向けモデルなど幅広く担当。「NIKENではLMWのメリットが分かるデザインを心がけました」

NIKENが誕生できたのも伸びやかな社風があってこそ

ヤマハ発動機

デザイン本部

プロダクトデザイン部

安田将啓さん

設計者とデザイナーの間に立ち、製品コンセプトをより明確にする役割。「自由に伸び伸びと仕事ができるからこそ、NIKENが生まれました」

「そりゃあもう、大変でしたよ」と朗らかに笑うのは、ヤマハ・デザイン本部の安田将啓さんだ。

「私たち企画の立場としては、『まったく新しい乗り物として打ち出したい』という思いがある。一方で、あまりに飛び抜けたデザインでは、『走る』という機能を満たさない可能性が出てきます」

NIKENの設計を取りまとめた平川伸彦さんは、「走りに関しては譲れませんからね」とやはり笑顔だ。

平均点のデザインは求められていない

期待を超えるモノを造り続けたい

LMWは、リーニング、つまり傾けて走る爽快さが大前提の乗り物だ。前2輪で安定感を高め、かつ違和感のないリーンを実現するために、かつてない複雑な機構を採り入れている。

それをどう処理するか。あるいは、どう見せるかが、大きなポイントとなった。

設計の最初期段階、基本骨格にエンジンを搭載されただけの状態を見せられたGKダイナミックスのデザイナー木下省吾さんは、NIKENのあまりの独自性に目を見張った。しかし、「本質はそれほど変わらないはずだ」とも思っていた。

「しっかりとした骨格に沿ってデザインすれば、自ずと表面に美しさが表れる」。木下さんは日頃のデザイン業務にあたってそう考えている。NIKENにあたってもそれはまったく同じだった。

独自性の高いフロント周りは、特に議論の的になった。スッキリしたデザインにするには、フロントフォークを前2輪の内側に配したい。しかしそれでは肝心のリーン角が減少してしまう。さて、どうするかーー。

結論としてはご覧の通りフロントフォークは前輪の外側に配されることになる。しかしこれは単にフロントフォークの位置をどうするかという課題ではなく、「NIKENはどうあるべきか」という根本に関わる重要なテーマだ。

- 傾けて走る時の爽快感は

ヤマハの遺伝子に組み込まれている - 「ヤマハの設計者は伝統的に、傾けて走ることに並々ならぬ情熱を注ぐようです」と平川さんは笑う。ダイナミックにバンクしたイメージのラフスケッチはその真骨頂だが「実車はもっと傾くんですよ!」。爽快な走りにこだわり抜く

- 細部までキッチリ仕上げられ、市販も間近!

- NIKENは15年の東京モーターショーに登場したMWT-9の市販バージョンとも言える存在。17年の東京モーターショーに出展されたその姿は、いつ街を走り出してもおかしくない完成度の高さ

その議論に外部会社のGKダイナミックスのデザイナーが加わるということ。そのことは、ヤマハがデザインを上っ面のものとは考えておらず、機能を適切かつ魅力的に表現するための本質的な手段だと捉えていることの証となっている。

このような根っこからの議論はさまざまな段階で繰り広げられ、行ったり来たり、進んだり戻ったりの試行錯誤が続いた。

「みんなが口を出してましたね」と設計者の平川さんは楽しげに振り返る。「議論がいつまでも続くんです。誰もがこだわりを持って取り組んでますからね。設計者として何となく付けたパーツはひとつもないし、デザイナーの木下さんが何となく引いた線だって1本もない」

お互いに突き詰めたモノ造りの中で繰り広げられる闊達なディスカッション。例えNIKENのように一筋縄では行かない独創的な新製品だとしても、それは楽しいに決まっている。

「ただ、私は設計の取りまとめ役として、どこかで区切らないといけないんですけどね」と苦笑いする平川さんである。

ヤマハの設計者やデザイン本部の思いを、木下さんがデザインで表現していく。携わる人たちの総意が徐々に形になっていくにつれて、NIKENにはいつしか「ヤマハらしさ」が備わっている。明文化されてはいないけれど、確実に底流しているそれを、安田さんは「ヤマハ内部でも人によって解釈は違うかもしれませんが、ヤマハらしいデザインとは機能表現と官能表現の両軸を重視している、ということでしょうか」と言う。簡単な言葉にすれば、メカメカしさと美しさの融合である。

木下さんはデザイナーらしく、「人機官能を素直に表現しつつ、そこに造形美があること、だと思います」と言う。

人機官能とはヤマハの開発思想で、「『人』と『機械』を高い次元で一体化させることにより、『人』の悦び、興奮をつくりだす技術」を指す。

そして木下さんの考える「美しさ」とは、「自然に近いもの」だそうだ。

- あらゆる要件を満たすべく

考え抜かれた最適デザイン - 計4本のFフォークのストローク量を十分に確保しつつ、ライダーの視界の邪魔にならず高いデザイン性も維持しながら、空力性能にも十分配慮する──。メーター左右に配されたカバーは、多くの要件を満たす「最適解としてのデザイン」

「これは主観的な感覚ですが、自然には誰が見ても美しいと思う要素がある。例えば人体もそうですよね。誰もが美しいと感じるからこそ、芸術の対象になってきた。時代が流れても変わることのない美しさのルーツのようなものは、自然の中にあると思っています」

いつの時代でも、誰の心にも残る普遍的な美しさを、NIKENにも落とし込んでいるのだ。あくまでも本質を追求するのである。

こういったデザインにまつわる真摯な取り組みそのものが、「ヤマハらしさ」として具現化する。私たちはパッと見て「何となくヤマハらしいデザインだね」と感じるが、そこには1955年のヤマハ創立以来こだわり続け、語り合い続けてきた無形の蓄積というものがあるのだ。

木下さんはヤマハを「自由な空気に満たされた会社」だと感じている。「ノリがいい、というと語弊がありますかね?」と笑いながら、「NIKENのような新しい乗り物を造るにあたっても、ヤマハの皆さんはとても真剣に取り組んでいる。でも、マニアックに突き詰めるばかりではなく、自由な発想を楽しんでいるんです」

企画者、設計者、そしてデザイナーが、お互いにプロフェッショナルとして認め合いながら、楽しんでいること。その喜びが、ヤマハのデザインに輝きを与える。

「付け加えておきたいんですが」と安田さん。「プロジェクトリーダーの鈴木貴博がこだわったのは、ラジエターグリルのファンの角度なんです。45度になってて、フルバンク時に水平に見えるという演出です」

確かに、ノリがよさそうだ。

- モビリティのスタイルは変われど二輪感覚は手放さない

- 前後2輪の4輪LMW。一見すると自動車のようだが、傾いてコーナリングする。傾いて走ることへの情熱と、流麗で生命感のある面で構成されたデザインの合わせ技が、いかにもヤマハらしい